目次

大きく変わった四谷大塚のカリキュラムの考え方

講習会中のカリキュラム進度の速さは要注意

6年生は自習中の質問に過度に期待しない

夏休み目前ですね。

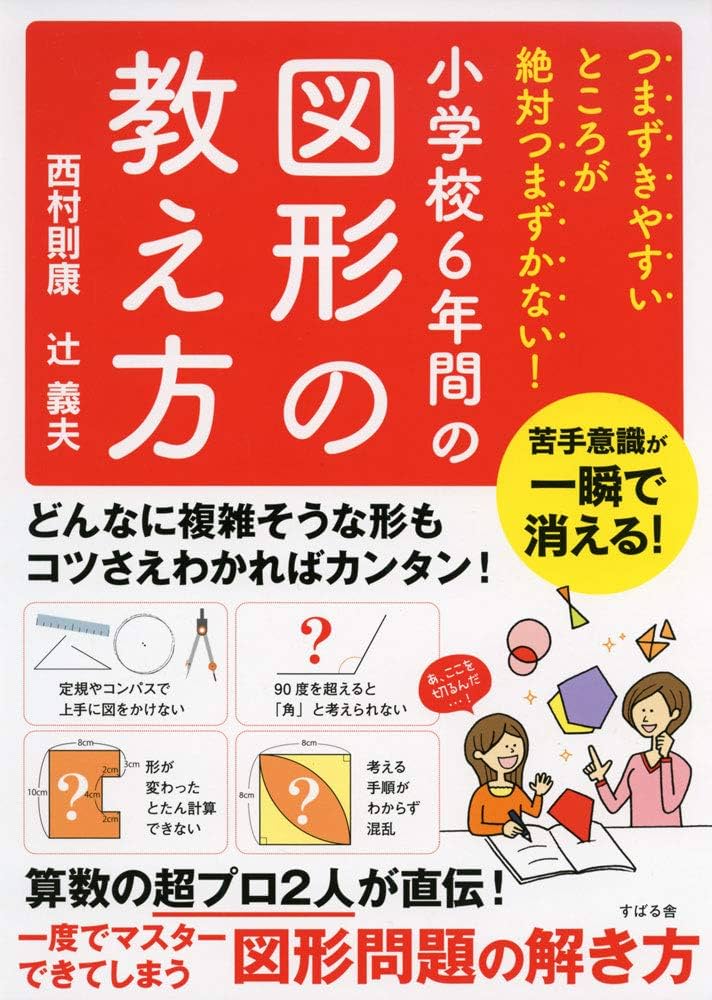

先日、名門指導会 副代表の辻義夫先生と行った、夏の過ごし方に関する対談動画を、中学受験情報局YouTubeチャンネルにアップしていただきました。

大きく変わった四谷大塚のカリキュラムの考え方

対談でもお話ししたのですが、各塾の夏期講習が近年、サピックスに似通ってきているのです。

どういうことかというと、これまで習ったことを復習する機会が夏期講習なのではなく、夏期講習も含めて1年間でひと続きのカリキュラムを消化していく、といったスタイルに近づいているのです。

サピックスでは昔からこのスタイルなのですが、最上位クラスのお子さんたちにとっては非常に効率が良いカリキュラムです。

足踏みをしないために詳しいところまで習える、より難しい問題まで教えてもらえるということで、成績上位者にとっては非常に効率よく感じられるものだと思います。

ただそれ以外のお子さんにとっては、非常に過酷なカリキュラムと言えるでしょう。

日能研では講習会はそれまで習ったことの復習だけをするカリキュラムですし、四谷大塚や早稲田アカデミーも復習が中心、それに加えて少し2学期の予習をする程度のカリキュラムでした。

それが徐々に変わってきているのです。

今では四谷大塚のカリキュラムも夏休みに予習内容を扱う部分が増え、純粋に総復習をやってくれる大手塾は日能研と浜学園ぐらいになっています。

(浜学園は講習会は総復習なのですが、講習会中も平常授業が続くという、また別の過酷さはあります)

このあたりを踏まえて、学習サイクルを考える必要があります。

講習会中のカリキュラム進度の速さは要注意

日能研のように講習会のカリキュラムが総復習だとしても、普段と学習のサイクルが大きく変わることは意識しておく必要があります。

普段は1週間で1つの単元を学習していきますが、講習期間中は毎日のように授業があります。

つまり普段1週間で進む学習サイクルが数日、あるいは毎日というサイクルになるわけです。

このサイクルを意識せず夏期講習に臨んでしまうと、日々の復習に忙殺されてしまうことになります。

「夏はなんだか 忙しかったけれど、収穫はあったのか?」という結果にならないように気をつけたいですね。

各塾の夏期講習の日程を見比べてみると、特に四谷大塚は6年生以外でも日数・時間ともにかなり負担の大きなものになっていますから「どこで手を抜くか」といった視点でカリキュラムを眺めてみてもいいかもしれません。

6年生は自習中の質問に過度に期待しない

6年生は「受験の天王山」と言われる通り、毎日多忙な日程となっていますね。

「朝のうちは塾で自習し、昼から夕方まで夏期講習の毎日」といった塾も多いと思います。

自習時間に質問ができるという塾もありますが、実際には1人の先生をたくさんの生徒が取り合うという状況になることも多く、「1問、2問 質問できれば上出来」くらいの状況も普通にあります。

個別の教室に通っているとか家庭教師にお願いしているというように、塾の自習とは別のソリューションがあるご家庭は、塾の自習時間にあまり期待せず、そちらを個別の学習サービスに充てるといった選択も考えておいていいでしょう。

まだまだいろんな話題が出たのですが、良ければ動画も見ていただければと思います。

長い夏休み、ぜひ多くの成果が出る期間にしていただければと願っています。

![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)

![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)